La apacible localidad de Pelchuquín se haya enclavada en el fértil valle de San José de la Mariquina a 12 Kms al sur de esta ciudad, a un costado de la ruta T-205 en la décimo cuarta región de los ríos, y a un kilómetro del puerto aéreo de la región, Pichoy, que en mapudungun significa “que está humeando” y por último, distante a 34 kilómetros al norte de Valdivia, la capital regional.

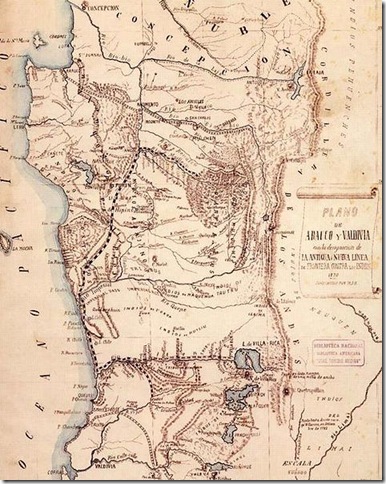

Mapa Físico del Valle de la Mariquina. (Fuente: Encarta, 2006)

Se trata de una localidad de base económica, fundamentalmente agrícola y de gran potencial en torno a esta actividad, el diario El Correo de Valdivia señalaba en una nota en los años ’60, que Pelchuquín era “…una de las tierras más productivas de la zona. Hay hombres esforzados de un espléndido espíritu de progreso tanto en la agricultura como en la ganadería, chacarería, avicultura, producción de la más afamada chicha de manzana, no tan sólo de la zona sino que del país entero.”1 Si bien, no ha perdido esta calidad de la tierra, Pelchuquín durante las últimas décadas evolucionó, para bien o para mal, dejando de lado la agricultura tradicional o perdiendo la intensidad que tuvieron durante muchos años actividades como la chichería, ganadería incluso la extracción lechera al desaparecer agentes productores, dando paso a un nuevo uso fructífero del suelo.

En la actualidad sigue siendo un área altamente productiva, no por nada en su entrada un letrero nos da la bienvenida con su frase “corazón agropecuario de la región de los ríos”, imagino que tal situación se debe traducir en un aporte no despreciable en el PIB regional, y si bien como he mencionado se ha perdido la agricultura tradicional, Pelchuquín, y la Comuna de Mariquina en sí, es una zona con una gran cantidad de suelo destinado a la plantación de Arándanos, con uno de los huertos más antiguos de Chile, a lo que se suma la presencia de la empresa SONE S.A., que trajo la plantación masiva de flores, por lo que se ha convertido en una localidad esencialmente exportadora de bulbos y arándanos, lo que deriva en que a través del tiempo continúe siendo un sector sin problemas de cesantía, generador de una gran fuente trabajo que abastece incluso a otras comunas y con la presencia de un fenómeno propio de estas últimas décadas, el cual está dado por la incorporación y participación masiva de la mujer al mundo del trabajo, con el reparo de que este aún esté constituido por labores de temporada, para la mayor parte de la población, aun así, existe, según se percibe, seguridad de la fuente laboral en la zona.

Empresa SONE S.A generadora de una gran cantidad de empleos en la zona.

Este desarrollo que ha tenido la localidad se debe, como se menciona anteriormente, al espíritu laborioso que han poseído sus habitantes, muchos son los elementos humanos que han forjado este progreso y la identidad de este pequeño pueblo, imprimiéndole aquel sello tan propio de su historia. Cuna de familias como FILUN, LEFIHUALA, HUINCATRIPAY, LLANCAMAN, ALIANTE, FOGUEL, y del gran longko HUECHANTE, por mencionar algunas ya que hay muchas más, que forjaron su plena identificación con el territorio, añadiendo a su desarrollo la participación activa de familias chilenas antiguas, reforzado a través del tiempo con la llegada de otro estrato humano como lo fueron los Alemanes, que incorporaron en todos los lugares donde se asentaron nuevas tecnologías para la producción, como menciona el Correo de Valdivia en la misma nota, destacarían es este aspecto “… familias como los HOFFMANN, BILBAO, PFEIFFER, WEISS, MECKES, HORN, RADEMACHER, ADRIASOLA, BECKDORF…” y por supuesto un elemento muy importante como fueron los Padres Capuchinos “…además de otros elementos que han llegado hasta este paraíso encantador que embruja por su belleza natural, por la hospitalidad y por la cordialidad y buena recepción que recibe el viajero que se detiene a contemplar la belleza de esta región que representa toda una leyenda para la provincia de Valdivia.” 2

No obstante, los años que han transcurrido desde que se escribieran estas líneas en el, ya extinto desde hace tres décadas, Correo de Valdivia, y aunque la localidad como he mencionado ha cambiado un tanto su cara, estas palabras siguen siendo un claro identificador y fiel reflejo de la zona y de su gente y del carácter de su identidad, un lugar donde aún, felizmente creo, no es invadido por las grandes estructuras urbanas y de industria, donde se combina el espacio natural con el artificial, donde aún podemos disfrutar visualmente del campo, un lugar donde, y como me comentaba un vecino, a un extranjero le basta muy poco dinero en el bolsillo para salir ebrio del lugar, y aunque esto pudiera mal interpretarse y sonar vulgar, creo que más allá de esto, representaría las cualidades de hospitalidad y amabilidad de gran parte de su gente con el buen extranjero, y por supuesto un lugar por descubrir que por lo mismo encierra sus misterios.

Por M.V.

Entrada a Pelchuquín, que la separa y conecta con la ruta, rodeada por un lado de su selva y por el otro de una barrera de álamos que invitan a la tranquilidad.

NOTAS.

______________________________

1 Extracto del El Correo de Valdivia. La villa Pelchuquín. En Crónica Misión de Pelchuquín. Pág. 37. Párrafo 3.

2 Op. Cit. Pág. 37. Párrafo 4.